El Viudo Fernando (1ª parte)

- publicado el 01/02/2009

-

Llevaba toda una vida al lado de su mujer. Así que cuando Fernando entró esa tarde en la cocina, y vio a su esposa, la mujer con la que hab[...]

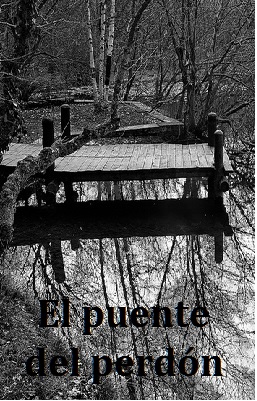

El puente del perdón

El verano estaba en pleno apogeo y una zona tan cercana a la gran ciudad y tan inmersa a la vez en plena naturaleza se había convertido en un auténtico Benidorm de la Sierra.

Cientos de visitantes de fin de semana, “domingueros” de los de siempre, invadían las terrazas de los bares del pueblo, hacían fotos al impresionante monasterio del siglo XIV a pocos kilómetros de éste y compraban los dulces y bebidas típicos de la zona en las tiendas de recuerdos, que hacían honor al dicho aquel de “hacer el Agosto”. Pero, sobre todo, remojaban sus cuerpos de ciudad, acostumbrados al asfalto, en el remanso que se había construido en el río cercano. Sin duda alguien del pueblo, con mucha visión comercial y turística, había triunfado al idear aquellas pequeñas presas en el río que hacían que se formasen lagos muy apetecibles para los chapuzones; eso, con un par de grandes praderas con césped, un parking de pago -por supuesto-, y una cafetería/restaurante con enorme terraza y variedad de helados y refrescos, hacían del lugar el espacio perfecto para las escapadas rápidas de aquellos que no iban tan sobrados como para poder permitirse un costoso y más lejano destino de vacaciones.

Llenaban el río como solamente la gente de ciudad sabe hacerlo: acaparando el espacio, inundándolo de gritos, de enseres y de maleducada humanidad. No solo en los lagos, también esparciéndose en el resto del cauce del río, aprovechando cualquier espacio, estiraban sus toallas, tiendas de campaña, lonas, colchonetas, balones, neveras portátiles… Hasta radios con música de dudoso gusto, que convertían la naturaleza en una estridente parodia de los salones de sus casas.

Lucía y sus amigos -dos chicas y dos chicos más, aparte de ella-, habían ido a pasar el fin de semana buscando lo mismo que todo aquel gentío, un poco de aire puro y de tranquilidad en el agotador verano de cemento y cristal. El agobio de gente deslustraba un poco el verde de la naturaleza, pero pudieron encontrar un hueco en el río para estar a sus anchas, refrescarse y comer tranquilamente entre risas y sentados en unas piedras. Después pasearon tranquilamente por la orilla, sortearon raíces, vacas y domingueros, y visitaron los alrededores del pueblo, que no todos conocían.

Una de las chicas tenía una casa cerca, en mitad de un bosque de robles, perdida en el monte, “el mejor lugar del mundo”, como ella solía llamarla, y conocía un poco más la zona. Los llevó al Puente del Perdón, un precioso puente de piedra con tres arcos de medio punto del siglo XVIII que cruzaba el río justo enfrente del Monasterio y servía para que los monjes de éste pudiesen cruzar el río. Les contó la historia que le daba nombre: la memoria local decía que ocupaba el lugar de un puente más antiguo, donde los señores de la zona, los Quiñonez, decidieron impartir justicia en su territorio. En el paso esperaban cuatro representantes de los caballeros, uno por cada una de las cuatro cuadrillas en las que se había dividido el valle, y escuchaban las alegaciones de los acusados. Una última oportunidad para que el detenido pudiera convencer a sus captores de su inocencia, de ahí el nombre del puente. Y es que para los que tuvieran al menos tres votos en contra, el siguiente destino les esperaba dos kilómetros más arriba: la Casa de la Horca. Muerte o vida dependiendo de que los que impartían la justicia decidieran que podía cruzar el puente o seguir su camino y perder el cuello.

Con un poco de historia en la cabeza y mucho polvo en los pies, siguieron su camino por una amplia senda que bordeaba el río, parando cada dos por tres para hacerse fotos en árboles raros, en miradores y en paisajes verdes y frondosos. Los pasos de Lucía desviaron al grupo hacia un lado cuando vislumbró entre los robles una pequeña cabaña de madera y lo que parecía ser un muelle sobre el río. Sobre éste una pareja joven con un niño se hacían fotos y disfrutaban del paisaje. Allí el cauce, aunque lento y tranquilo, era más ancho, y las copas de los enormes árboles se abrían un poco para dejar ver el cielo. La cabaña era enana, de unos pocos metros cuadrados, y debía de constar de una sola habitación. No parecía excesivamente vieja, unos diez o doce años como mucho, y estaba construida totalmente en madera, con un pequeño porche elevado sobre pilares para evitarle la humedad del suelo y un banco, medio tronco de árbol, que servía de asiento. Todas las ventanas estaban herméticamente cerradas con tablones, y no había ningún letrero que indicase el uso para el que fue construida, pero daba la impresión de ser una pequeña caseta para material de conservación o de acampada. En ese momento como mucho servía de soporte para varias telas de araña que acentuaban su aspecto de poco usada.

Sus amigos se sentaron en el banco de madera, de frente al muelle y al río, disfrutando la tranquilidad y la imagen de los árboles reflejada en el agua, y Lucía permaneció de pié. Observó a la pareja con el niño, y deseó que desapareciesen pronto para poder atesorar aquel claro, para ir hasta el extremo del muelle y sentir que todo aquello les pertenecía, que no había nadie más en el mundo y notar la paz del sitio como propia… pero no parecían tener mucha prisa. Se acercó al agua por un lateral de la casa, esperando ver algún pececillo, o ranas, pero solo encontró fango y piedras. Deseó con más fuerza poder situarse sobre el muelle. Era pequeño, apenas unos tablones que se adentraban unos metros sobre el río, y quizá de tres metros de anchura. Atraía a Lucía con una fuerza que podía sentir en su estómago, en sus tripas, y que le hizo dejar de respirar durante unos segundos. Porque le daba miedo. Mucho miedo. “¿Qué cojones había allí?”

Un muelle pequeñito sobre un río pequeñito, en una soleada tarde de Agosto, con la risa de un niño de banda sonora y mariposas amarillas en el aire… Le daba miedo hasta el punto de dejar heladas sus manos y cerrar sus oídos a las risas y a la conversación trivial de sus amigos…

___________________

“Rosalía estrujaba y frotaba las manos en un inútil intento de hacerlas entrar en calor. De poco servía, ya que el frío y la humedad eran intensos, y ella no contaba con ninguna prenda de abrigo que las protegiese. Era cocinera de una de las casas más grandes de la zona, perteneciente a uno de los hermanos Quiñonez, los señores del valle, y su trabajo no incluía ni salir mucho a la calle ni andar por aquellos parajes en pleno mes de Noviembre. Estaban en el año 1410, y con mucha gente pasando penurias e intentando buscarse la vida como podía, Rosalía debería haberse considerado afortunada de tener un buen trabajo y un techo bajo el que dormir, pero aun así todo era tan difícil…

Los señores del valle, dueños de las tierras y de las gentes, vigilaban que las leyes se cumpliesen y que sus habitantes viviesen en relativa tranquilidad. En una época convulsa e insegura, inventando sus propias normas para sobrevivir, habían ido un paso más allá, y contaban con un ejército propio, cien lanzas y cien caballos que durante años habían hecho suyas las noches y los días, la vida y la muerte. Proporcionaban seguridad a las gentes del valle, protegiéndoles de los moros y los bandoleros que los amenazaban, pero a costa de ser los únicos guardianes de la justicia en todo el territorio. Junto con la pequeña comunidad de monjes cartujos, ocupantes del monasterio que se había empezado a construir haría unos veinte años, dominaban el comercio del valle, su agricultura y su ganado y, por ende, a sus habitantes. Pagaban con su sumisión la protección del ejército y el beneplácito de la iglesia, y no era un precio bajo. Los Quiñonez decidían quién era culpable y quién era inocente, y el verdugo no temblaba ni un instante a la hora de ejecutar sus condenas. Y si estabas contra ellos eras culpable, no convenía jugar con los dueños de todo.

Se levantó del banco de madera una vez más para acercarse a la orilla del río. Nada. Todavía nada. ¿Cuánto más tendría que esperar? Alguien, en aquel claro del bosque junto a una pequeña ensenada del río, se había tomado la molestia de construir un banco con unos cuantos tablones. En la orilla otras tablas, formando un tosco e improvisado muelle, flotaban sobre el río permitiendo adentrarse unos metros en sus aguas, seguramente construido por pescadores años atrás, pero en apariencia sólo usado ahora por Rosalía y Rafael para verse cuando podían…

Rafael. Él era pastor del monasterio. Los cartujos no solían salir del recinto de éste, y las pocas tierras y el ganado que poseían fuera de sus paredes eran atendidos por algunos hombres del pueblo. Los monjes no tenían mucho dinero, pero las limosnas que conseguían a través de su pequeña capilla y las más que suculentas donaciones de los terratenientes de la zona les servían para defenderse bastante bien y poder permitirse esa pequeña cuadrilla de hombres a su cargo. Las catorce cabras que Rafael sacaba a pastar a diario le daban bastante trabajo, tenía que vigilarlas, llevarlas a sitios accesibles en los que pudieran comer a salvo de lobos y ladrones, ordeñarlas y cuidar de los pequeños cabritos que parían de vez en cuando. Era un hombre paciente y apacible, al que le gustaba su trabajo, no se metía con nadie y, aunque tenía sus pequeños vicios, no daba problemas a los monjes ni demasiadas habladurías en el pueblo. Vivía con su hermano Ezequiel, apenas adolescente, al que a veces llevaba consigo para ayudarle con las cabras.

La espera le estaba descomponiendo el estómago, por lo demás vacío. No creía que sus señores se diesen cuenta de que había dejado la casa aquella mañana. No con todo el revuelo que se había formado en los días anteriores y al alba de ese mismo debido al juicio de Rafael. Todo el mundo le había juzgado ya, en realidad, Rosalía no había podido evitar oír las arengas y opiniones de la gente al respecto: “Condenado asesino, así le parta un rayo”, “Dios hará justicia con él, pero antes me lo podían dejar a mí un rato…”, “Pobres monjes, así ha pagado ese hijo de puta su confianza y su hospitalidad”… Y seguían, seguían y seguían… Y Rosalía bajaba la cabeza cada vez más y cerraba la boca con rabia, mordiéndose la lengua hasta llorar, porque ella sabía la verdad, pero no podía decirla sin descubrirse a sí misma y sin hacer daño al que tanto quería.

Había sido Ezequiel. El chico había matado al monje. Rafael no había aparecido hacía tres días a la cita que solía tener una vez a la semana con ella, cosa sumamente rara. Se habían conocido por casualidad hacía siete meses. Su señora le había enviado al monasterio a regalar unas jarras de miel a los monjes y, cuando estaba a punto de cruzar el río, un puñado de cabras casi le hizo caerse de cabeza al agua, con miel y todo. Rafael le había sujetado en el último momento, y después de aquello, cada domingo por la tarde, se veían en aquel pequeño remanso, al lado del muelle, para hablar, mirarse como tontos y hacer planes que nunca sabrían si podrían llevar a cabo. Pero el último domingo, quien había aparecido, había sido Ezequiel, su hermano.

Venía sudoroso y nervioso, nunca había cruzado palabra con Rosalía, pero su hermano le había insistido tanto en que tenía que hacer aquello por él… Rafael no aparecería más. Estaba condenado por el asesinato de un monje. Le habían capturado en su casa aquella misma mañana, y estaba preso en las celdas del convento en espera de ser ajusticiado.

Rosalía no sabía dónde meterse, lloró y dio patadas a los árboles, tiró piedras al río y cogió a Ezequiel por la camisa. “¿Pero qué ha pasado? ¿Cuéntame de una vez!”, le gritaba. Cuando el crío se recompuso un poco le contó la verdad, simple y devastadora. Había acompañado a su hermano varias veces a recoger y guardar las cabras del convento, y uno de los monjes más viejos, el hermano Arturo se llamaba, siempre le regalaba cosas, le enredaba el pelo con una gran sonrisa y le decía lo alto y fuerte que iba a ser cuando fuese un hombre… Pero el sábado pasado el hermano Arturo hizo algo más que revolverle el pelo, y con la excusa de que pasase a recoger unas cosas mientras su hermano mayor encerraba a las cabras, lo introdujo en una pequeña habitación e intentó tocarle en sitios que Ezequiel no quiso contarle a Rosalía. Así les encontró su hermano, que les había visto de reojo entrar allí, y el grito que dio al ver la escena hizo que el monje se despistase durante un momento… La gran patada que Ezequiel le propinó entonces en la espalda hizo que se desnucase contra una mesa de madera de la habitación. Salieron corriendo, pero a la mañana siguiente dos alguaciles sacaban a Rafael de su casa a rastras para encerrarle. Por supuesto, él jamás confesaría que su hermano pequeño había matado al monje, y nadie puso en duda que el responsable había sido él.

Y allí se encontraba Rosalía tres días después, de puntillas en el dique, mirando corriente arriba impaciente. Ese era el día en que ahorcarían a Rafael. Pero antes, a su paso por el Puente del Perdón, que cruzaba el río unos doscientos metros más arriba de donde ella se encontraba, tendría su última oportunidad de explicarse frente a los señores del valle y rogar que le perdonasen. Todo el pueblo y gentes de alrededor estaban allí congregados, buscando el morbo y la venganza, saboreándolos… Y Rosalía sabía que no podría haber aguantado esa situación sin venirse abajo. Le había pedido a Ezequiel que la avisase de la decisión que se tomase en aquel puente: el chico tiraría al río un pellejo de cabra hinchado, que no tardaría nada en llegar donde ella esperaba. Si éste llevaba atado el lazo verde que hacía las veces de cinturón del jubón del chico, significaría que Rafael estaba bien y le habían perdonado, y podrían verse el siguiente domingo, cuando todo se hubiese calmado un poco. Si el lazo era negro…

Seguía retorciendo sus manos sin conseguir calentarlas. Ni sangre ni lágrimas parecían quedarle ya. Cada palo u hoja que bajaba por el río le provocaba un pequeño ataque de nervios, pensando que era el pellejo de cabra que debía anunciar su destino… Esperó y esperó, a ratos se sentaba en el banco, sin perder de vista el río, intentaba ponerse de rodillas en el muelle, o paseaba de lado a lado… Ya no sabía qué hacer. El abultado objeto tardó aún veinte minutos en bajar flotando y dando bandazos en los remolinos que formaba el agua, y el corazón de Rosalía, convertido en una pequeña nuez seca en su pecho, empezó a bombear como si repartiese sangre para veinte personas. Se puso de puntillas de nuevo mientras el pellejo se acercaba, pues no podía verlo bien. ¡Mierda, se había dado la vuelta! Ni cinta verde ni cinta negra, sólo venía una especie de panza marrón e hinchada medio hundida en el agua.

Sin pensarlo dos veces saltó al río, pero no se imaginaba lo profunda que era el agua allí. Apenas hacía pié, y se escurría con el limo de las piedras del fondo, hundiéndose totalmente cada pocos pasos. Estaba helada, el agua era gélida, pero avanzó como pudo, ayudándose de los brazos, al encuentro del pellejo de cabra, y gritó de rabia e impotencia cuando su pié derecho se trabó entre unas ramas ocultas entre las piedras y el izquierdo, al intentar encontrar un punto de apoyo, se hundió en el fango del lecho del río, inmovilizándola por completo. Estirando el brazo al máximo y hundiéndose entera en el agua consiguió atrapar el pellejo con la punta de los dedos. Se asió a él con todas sus fuerzas, y entre agua y espuma consiguió por fin darle la vuelta. La cinta era negra.

Abrió la mano y dejó escapar aquella cosa que le había partido el alma. Y así, con el corazón arrugado en el pecho, los pulmones llenos de agua y el alma rota en dos, Rosalía se hundió de nuevo en la fría y cortante agua, aspirándola con fuerza para no volver a salir de ella jamás.”

______________________________________

Lucía dio la espalda a sus amigos para que no pudiesen ver su cara, porque estaba segura de que se había quedado blanca como la cal, y con su mente racional intentó serenarse para reunir el sentido común que le hacía falta en aquel momento. Pensó fríamente “¿Por qué este miedo? ¿De dónde viene?”, y como sus ojos no le daban la respuesta dejó que sus entrañas la buscasen. “Te da miedo la tristeza que emana. La profunda desesperación que flota en este lugar. Tienes pánico a que te alcance y te seque, a que toque tu mente.”

Se giró rápidamente y miró a sus amigos con los ojos como platos. Ellos estaban escuchando las palabras de una de las chicas, la que tenía la casa cerca, y que había estudiado Ciencias Ambientales, que les contaba un poco de la historia ecológica de aquel paraje. Se puso rápidamente las gafas de sol, queriendo tapar su expresión al máximo, y bajó la cabeza apoyándose en la pequeña valla del porche de la cabaña, tratando de controlarse y de restablecer su respiración.

Esperó a que su amiga acabase su breve charla mientras veía como los padres y el niño se iban y otra pareja de más edad pasaba por su lado en dirección al muelle, pero fue incapaz de volver la vista atrás de nuevo. Cuando todos estuvieron en silencio solo emitió un escueto “¿Seguimos?”, y ellos se levantaron para volver de nuevo al camino que ocupaban antes de la pausa. Lucía se quedó la última, todavía con sus gafas de sol escondiendo las lágrimas, mientras los demás enfilaban la senda, hablando de nuevo de mil cosas. Sabía que aún le costaría un rato salir de aquella sensación, reconocerla como ajena, y desterrarla de su tarde de verano. Que la tristeza es uno de los sentimientos más intensos y duraderos, rodea tu corazón y le impide bombear, enmudece tus labios y te lleva profunda, muy profundamente, a la desesperación. Es una tela de araña entre dos árboles que atraviesas confiado y se pega a tu cara y a tu cuerpo, imposible de arrancar de una sola vez.

Una mariposa amarilla le cruzó por delante, y miró a los árboles cogiendo una gran bocanada de aire. “No volveré ahí. Nunca. Mira que soy gilipollas, me pasan unas cosas…”. Resopló y corrió un poco para alcanzar a sus amigos, gritándoles:

-¿Cuánto nos falta?

(Septiembre 2013)

- La sonrisa acabada - 01/12/2013

- Cariño, tenemos que hablar. - 28/11/2013

- La estación - 25/11/2013