Mi Vida

- publicado el 26/10/2013

-

Mi Vida,Y yo me pregunto:¿Qué es la vida?Y puestos a preguntar, pregunto:¿Quien soy yo?Que me he visto sumergido en ésta vida,donde, de entr[...]

Máscaras

Marie Habson desconocía por completo su propio idioma. En su boca, las palabras carecían de significado y sus frases de sentido. Aun así, su carta era comunicable y, tras pegar la solapa del sobre, lo selló, puso la dirección, esa en la que tanto disfrutaba, y el buzón devoró la misiva.

Cuando volvió a casa, su marido la observaba con recelo. Bebiendo ron de caña, parpadeaba constantemente, resecando el ambiente, absorbiendo la humedad. Marie se sentó a su lado sin hacer un ruido. Jon estaba malhumorado, como era de esperar.

– No me conoces. Pero eres valiente, de eso no cabe duda.

– El azar y la incertidumbre no son monstruos que mastiquen –respondió ella.

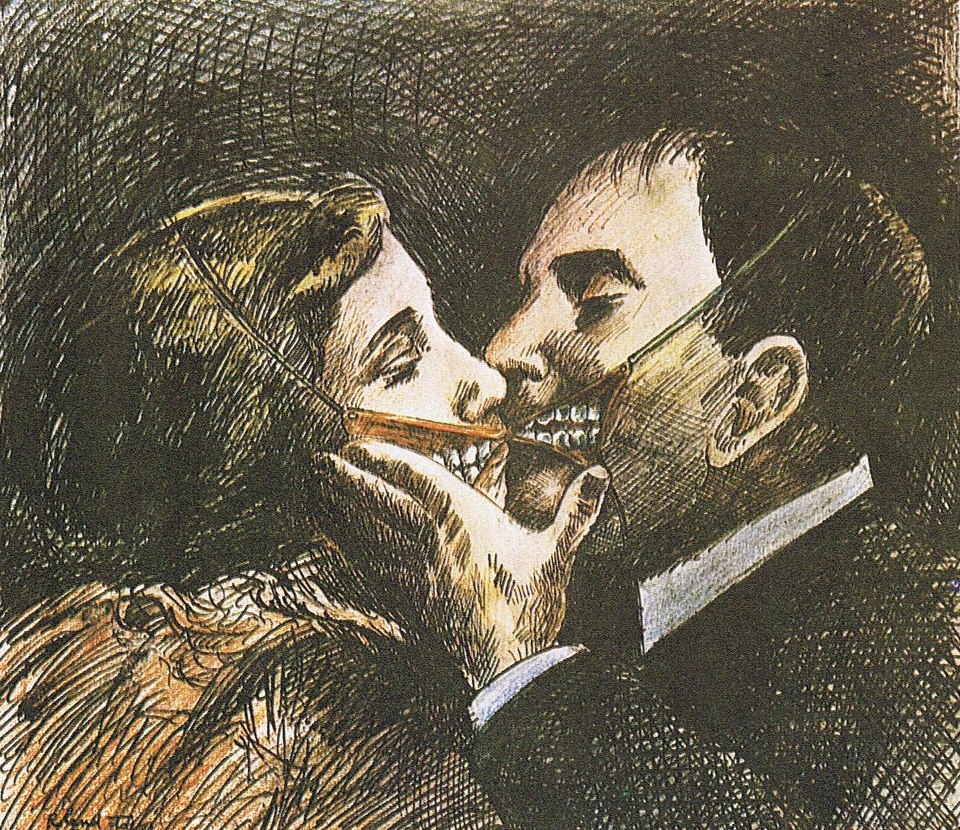

Marie se levantó y abrió la ventana para que se ventilase la habitación. Jon se acercó a ella y le acarició el brazo. Le traía una taza de su té favorito. Ambos bebieron por turnos y luego se besaron.

– Eres la incógnita que constriñe mi vida –dijo la mujer-. Te amo.

Su marido sacó un martillo y ella una piqueta para sujetar vientos. Compartieron una sonrisa y se prometieron gritando a la vez “prósôpon”. Él alargó la mano con el clavo, lo colocó sobre el pecho de ella y, de un golpe, dio con hueso. De su superficial herida, el chocolate comenzó a brotar y Jon se espantó: era demasiado hermoso para que fuera verdad. Sutil y suave y perfecto, e impenetrable. Las lágrimas de Marie hablaban por sí solas. La piqueta cayó al suelo, imposible de encajar en esta estatua. Sus labios temblaban y su pelo rojo, con el reflejo de la luz, convertían la habitación en una enorme cámara sanguinolenta.

A Jon no le quedaban muchas opciones. Se apartó de ella (hipócrita, pensó) y fue hasta la cocina para no mezclarse con la circunstancial atmósfera. Allí dejó la taza, era su excusa perfecta, y frente al espejo, su otro yo le hipnotizó.

– Águilas que despeñan corderos. Corderos que lloran a las águilas. La carroña es ley de vida y no voy a volverme loco por ello. Ella es la mentirosa. Ella debería ser virgen, pero no lo es. Debería no tener útero, pero lo tiene. La banda sonora termina aquí.

Silencio.

El teléfono sonó al revés y Jon lo descolgó. Su voz al otro lado del auricular le horrorizó: “Deja de existir”. Pálido, en el jardín exterior, se introdujo en el cubo de la basura hasta ser confundido con los residuos. Todavía estaba ahí su ropa de ayer.

El cartero ya había pasado.

La telenovela de Marie responde al ideal ficticio de que todos somos pobres: un fontanero descubre que limpiando la cañería puede comerse a viudas. Todo transcurre linealmente tras el momento en que deciden engendrar pequeños niños de ojos de pixel. Desde luego, es tan idílico como aburrido. Marie bostezó y con un meneo apagó sus pupilas.

Pasaron unas horas y Marie volvió en sí y siguió viendo el serial, ojo casi divino. Con aquel aborto llorando al otro lado de la vitrina que enseña el mundo, pensó en aquella carta que mandaba todas las tardes a la espera de que su amante viniera para sustituir a su marido Jon. Lo odiaba, el hastío sexual era demasiado para ella. Como en una tumba, su cuerpo adelgazaba de pasión y se degeneraba.

– Necesito algo nuevo, continuo, efímero.

Jon miraba por la ventana y susurraba alguna incoherencia (porque no se tomó la molestia de entenderlo). Estaba nervioso y su frente estaba bañada en sudor. Ella no le hizo caso, como a cualquier muerto, y volvió a mirar al infinito con pereza y melancolía.

El cartero llegó y dejó la carta en el buzón. Jon contuvo su alegría. Salió de su casa, disimulando, a la misma hora de siempre, y recogió la carta de su amada Marie.

“Te necesito. Te espero. Ahora soy toda tuya.”

Loco de amor, se lanzó a sus brazos y jugaron a su juego favorito. Al termina, casi balbuceando, Jon cogió el teléfono y marcó un número:

– Deja de existir.

Y colgó.

Por su parte, Marie arropó a Jon con la duda y decidió que era momento de escribir una carta para que llegara el siguiente.

- Discusiones internas - 05/02/2014

- Asesinato dodecafónico en cinco movimientos (y epílogo) - 23/01/2014

- Sacrificio y error - 21/01/2014