Extranjero

- publicado el 23/05/2016

-

Está lloviendo. Aquí no llueve tanto como dicen. Quizá en invierno hay momentos en los que te parece que llueve todo el tiempo y el cielo es[...]

Los Amantes (Fragmentos de un Sueño)

Habían sido amantes durante muchos años. Se encontraban una o dos veces por semana, al caer la tarde, delante de la antigua Panadería Paulista, a tres cuadras de la oficina. Ninguna inhibición, dos besos en el rostro y una sonrisa dulce y sin pretensiones por parte de ambos. Ella aún recordaba la última cita, muchos meses atrás. Era un miércoles y el día siguiente era feriado. “Cada vez más atrayente”, había pensado mirando la figura vestida con un elegante pantalón color café, camisa a cuadros y patillas canosas que le agregaban un encanto adicional. Ella estaba toda de negro, con un pulóver de lana displicentemente apoyado sobre los hombros. Caminaron juntos, risueños, excitados por la travesura que estaban por cometer. Jugando con los sentimientos que despertaban el uno en el otro. Y una vez más poniendo en jaque su equívoca relación, aún sabiendo que acabarían abrazados en un cuarto de motel. Y fue así que la pasión floreció.

Él era el típico ciudadano modelo, casado, padre de familia, 2 hijos todavía pequeños y una reputación que cuidar. Ella no pasaba de una inofensiva empleada, que escondía un diploma de arquitecta en uno de los cajones de la vida. Trabajaban en la misma empresa de seguros, él como vicepresidente de productos en la oficina central, ella como secretaria de un director de la agencia de la zona oeste. A pesar de las distancias, en una de sus visitas de rutina él posó los ojos sobre ella y, al parecer, se enamoró. O por lo menos ella lo creyó. Creyó durante muchos años. Creyó tanto que ni le pareció raro que, de um día para el otro dejara su departamento y su empleo y se hallara en la casa de él, una mansión enclavada en medio a los árboles, junto a la pendiente sur de la laguna. Ni siquiera sospechó de la tranquilidad con que la esposa admitiera su presencia. Nunca le preguntó nada. Le dio un cuarto en el fondo y se comportaba como si ella fuera una mascota, que nadie patea pero tampoco acaricia. Para los chicos era como una extranjera deportada, que no hablaba ningún idioma conocido y que supuestamente haría las tareas domésticas. Y jamás le preguntaron nada.

O sea, era como si no existiera de verdad. Pero allí estaba y allí se quedó durante muchos años, pese a que él había renunciado a tomarla en sus brazos, nunca más lo había hecho. No perdía la oportunidad de robarle un beso furtivo, o acariciar rápidamente su espalda, pero no era más que eso. Nunca más se amaron.

Al principio, en la condición de huésped, comía con la familia. Después se fue olvidando de los horarios y nadie parecía percatarse de su ausencia, terminaba picoteando cualquier cosa en la mesada de la cocina. Desde la ventana de su cuarto, en el fondo, ella veía el tiempo correr impunemente. Lentamente. Las cuatro estaciones pasaron y volvieron a pasar. Y no acontecía nada. Decidió hacer algo para ocupar las horas aburridas. Un día lavó los platos de la cena. Otro día limpió los 8 cuartos de la casa, excepto el de él. Cierta vez se distrajo una mañana entera sacando las hojas muertas del jardín. Y fue así que los pibes empezaron a creer que ella era realmente una sirvienta expatriada.

Ya no tenía laburo ni amante y el diploma de arquitecta continuaba escondido en uno de los cajones de la vida. El departamento estaba cerrado hacía tanto tiempo que seguramente el moho había obstruido las cerraduras. (¿Cuándo fue eso? No lo recuerda…) Cuando él la obligó a dejar el trabajo (¿Cómo fue? Ya no se acuerda más…), tuvo que volver a la oficina algunas veces, para arreglar las cuentas y recoger sus objetos personales, como la macetita de violetas azules y los marcos con fotos que adornaban su escritorio. Sintió que algunos de los colegas la miraban con retraimiento y al mismo tiempo con burla, como si supieran de su affaire con el jefe, pero no era cierto, nadie lo sabía. Otros la observaban con lástima, como si fuera la víctima de una enredada conspiración y desconociera su propio rol en ella, lo que sí podría ser verdad. Una verdad que ella nunca supo exactamente cual era. Sus compañeros tampoco supieron. Y a nadie le importó jamás su existencia.

Mientras tanto la vida seguía. En el jardín de la familia había almendros y nogales y, en un sábado fresco de abril, ella se puso un vestido viejo y bajó al sótano, para romper los frutos secos que el jardinero juntaba en grandes canastos de paja. Estuvo horas entretenida con esa labor, deteniéndose solamente cuando la última almendra cayó en la palangana bajo sus pies. Sus dedos estaban morados, doloridos y cubiertos por una mancha oscura y pegajosa. Había en el aire un olor caliente a frutos recién abiertos.

Fue cuando escuchó un barullo desde la escalera y miró en aquella dirección. Era él que venía en busca de una herramienta, alto y seductor en un jeans gastado y camisa suelta, el típico ciudadano modelo de siempre, buen padre de familia y etc. Pero cuando la vio, displicentemente sentada en una banqueta, con las piernas entreabiertas y con miles de fragmentos de nueces y almendras flotando sobre su cuerpo entero, simplemente enloqueció. O tal vez lo haya enloquecido el perfume intenso de las frutas. ¿Quién sabe?

“Ven aquí, dame un abrazo”, pidió con una rara ternura en la voz acostumbrada al mando. La aferró con la misma rudeza del rompe-nueces lastimando sus finos dedos. Su vestido casero se fundió con el jeans gastado y luego eran dos cuerpos, nada más que esto, cuerpos solamente, sin los sentimientos de antes, sin nostalgia de nada, sin charlas amenas. Entonces se amaron como antes, cuando se encontraban en frente a la Panadería Paulista, a tres cuadras de la oficina. Era de día, no había penumbra, no había música. No hubo gozo. Y no habría compensación posible, como él descubrió al sentir la piel fría, los ojos perdidos y el corazón vacío que ella le entregaba en aquel instante. Por primera vez, en todos aquellos años, conoció sus lágrimas y advirtió su tristeza.

“Volvé a tu casa”, dijo solamente. Cuando se paró dejó expuestas las espaldas anchas, donde las uñas de ella no habían dejado ninguna marca. Y fue así que todo se disipó y la pasión envejeció.

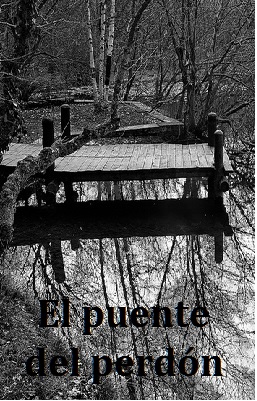

Entonces ella bajó la pendiente sur de la laguna por última vez, dejando tras de si un olor intenso de adiós y frutas secas. Y fue así que esta historia se acabó.

- Los Amantes (Fragmentos de un Sueño) - 07/04/2014